快晴のいわき市豊間海岸。

気持ちの良い潮風が全身を包む。

白亜の塩屋埼灯台が、哀しそうに、海を睨んでいる。

津波の跡は今も消えない。あれから2年2ヶ月も過ぎたのに、新しく手向けられた花が、家族を失った悲しみが癒えない事を教えてくれた。

「私達は必ずまた立ち上がる」そんなメッセージに復興への決意を感じた。

海岸では何事も無かったかのようにサーファーが波と戯れていた。

地元いわきのサーファーだった。

「海に入る前には必ず、海に手を合わせています」

その一言に救われた。

2013年5月17日 |

いわき市

相馬高校に東大現役合格をもたらした日本の絆 復興は教育から、福島県にぜひ新しい医大を!

この記事はグローバルメディア日本ビジネスプレス(JBpress)に掲載されたものを転載したものです。

福島県立新地高校教諭(元福島県立相馬高校教諭)

高村 泰広

2013年5月15日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行

今春、福島県立相馬高等学校を卒業した稲村建(たける)君が、現役で東京大学に合格した。12年ぶりの快挙だ。相馬高校教員はもとより、相双地区の教育関係者、そして彼に関わった全ての人達が喜んでいる。

なぜ、稲村君は東大に合格したのか。一言で表現すれば、東日本大震災がきっかけに、外部と交流が進んだからだ。

例えば、震災後、相馬高校には、代々木ゼミナールの藤井健志氏(現代文講師)、安藤勝美氏(英語講師)などの一流の予備校講師が訪れ、受験指導を行うようになった。今年度で三年目に入る。震災後、短期的に被災地を訪れる教育関係者はいたが、我々が求めていたのは、継続的な支援だった。

また、松井彰彦・東京大学大学院経済学 研究科教授や、そのゼミ生も相馬高校を継続的に訪問してくれている。更に、兵庫県神戸市の私立灘中学・高校とも交流が始まった。

同年代の意識の高い高校生との交流が、学習意識や意欲を高めることに大きく貢献した。今春の私立灘中学・高校の文化祭には、相馬高校の生徒が招待され、震災について意見交換することになっている。長期的な交流が両校の信頼関係を醸成しつつある。

相馬市の南に位置する南相馬市でも状況は同じだ。その中心は、地元で学習塾を経営する番場さち子氏である。震災後、他県から医療支援のために南相馬市に移ってきた医師や医療スタッフに協力を依頼し、地元の子どもたちを対象とした講演会、学習相談会、お食事会、小旅行等を繰り返している。

東日本大 震災・原発事故によって、相双地区は大きなダメージを受けた。復興は長期戦であり、その中核を担うのは子どもたちの世代だ。復興の成否は、人材育成にかかっていると言っても過言ではない。

ところが、福島県の教育レベルは、お世辞にも高いとは言えない。例えば、若年人口当たりの東大進学率は全国最低ランクだ。

また、東北大学進学率でも、東北地方最低だ。

相双地区は、福島県の中でも教育レベルが低い。これでは、復興など覚束ない。なぜ、こんなに取り残されたのだろうか。

それは、相双地区の教育環境整備が遅れているからだ。例えば、相双地区には、専修学校がいくつかあるが大学は一つもない。子どもは、身近にいる先輩や家族の姿を見て、夢や目標を定めていくもの だ。そのような意味で、大学生や大学院生がほとんど住んでいない当地区では、高校生が一流大学へ進学することは想像しがたい。

元来、相双地区は、温暖で衣食住には苦労せず生活しやすい土地である。高度な技能を修め、身を立てる必要性が低かったのかもしれない。交通の便が悪いため、外部からの刺激を受けづらい。この状況は、原発事故により、悪化する可能性が高い。

原発事故で人口が減少した影響もあり、相双地区の県立高等学校入試の倍率は一倍を切っている。必死に勉強しなくても、どこかには入学できる。このままでは、相双地区の学力は低下の一途を辿る。

このような状況を考える度に、相双地区に高度教育機関が欲しいと思う。一つでも大学があれば、人も集まり若者で街 が活性化され、未来を担う子供達によりよい学習環境が与えられるのにと歯がゆくてならない。

さて、今年3月の相馬高校卒業生の三名は、医師を希望し受験したが、残念ながら不合格だった。まだまだ学力が足りないのであろう。

では、なぜ医師を目指したのか、家庭環境が影響している。一名の父親は医師で、もう一名の父親は薬剤師である。震災後、とにかく患者や地域医療のために東奔西走した姿を見たという。もう一名は、沿岸部に住んでおり、津波で自宅は流された。長期間避難所生活をしていた中で、医師に憧れたのだろう。この三人の生徒のような志を持った生徒が医学部に進めば、地域医療を担う医師も増えるだろう。

そして、彼らの姿が、相双地区の子どもたちに刺激を与える。

最近、東北地区の医学部新設について様々なメディアで報じられている。筆者は大賛成だ。その理由は、医師不足の緩和だけではない。東北地区の生徒の学力向上に寄与すると考えるからだ。医学部をはじめ、高度教育機関が出来れば、入学を目指して勉強する生徒が増える。茨城県の筑波大学、福岡県の久留米医大など、その典型例だろう。筑波市は全国屈指の文教都市に成長した。

また、久留米医大関連の附設中高は、全国屈指の進学校である。あの孫正義氏も入学した(中退し、渡米)。

人材育成こそ、被災地復興の要だ。我々は、ありとあらゆる手段を用いて、教育の充実に尽力したいと考えている。現在の教育格差は、一朝一夕では改善しないと考えている。是非、末永いご支援をお願い したい。

<略歴>高村泰広(たかむらやすひろ)

1973年7月30日生まれ

1992年3月福島県立相馬高等学校理数科卒業

1996年3月山形大学理学部物理学科卒業

1998年3月山形大学大学院理学研究科物理学専攻電磁気学講座修了

1998年4月福島県立双葉翔陽高校講師

1999年4月二本松工業高等学校教諭

2003年4月相馬高等学校教諭

2012年4月新地高等学校教諭

MRIC by 医療ガバナンス学会

2013年5月15日 |

その他, 南相馬市, 相馬市

20日(月曜日)の夜7時からの生放送「月曜Monday ( もんだい)夜はこれから」は、テーマが「あと少しの支援があれば」。

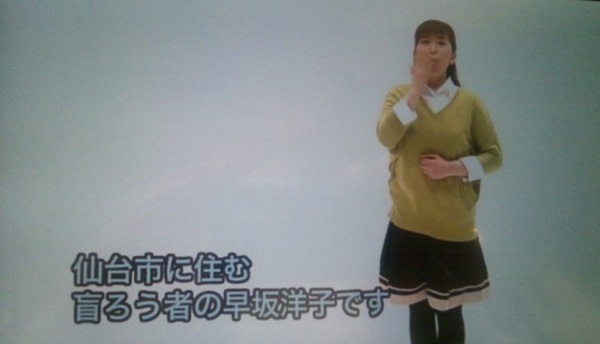

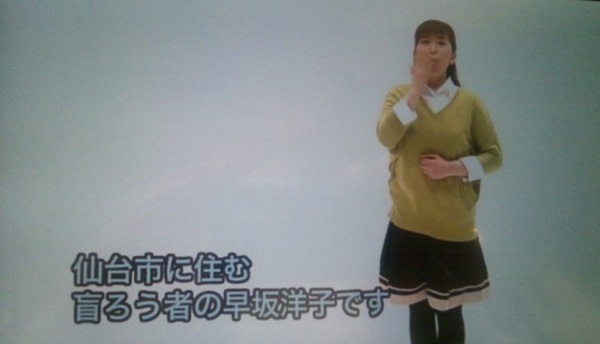

ゲストに仙台市在住の盲聾者・早坂洋子(30)さんをお迎えします。

東日本大震災で被災した障害者の記録映画・「生命(いのち)のことづけ」が完成して、各地で上映されています。

この「生命(いのち)のことづけ」の進行役を務めているのが早坂洋子さんです。縁あって映画のナレーションを、私が担当しました。

この震災で、障害者の死亡率は健常者の2倍とされ、関係者は「人のつながりあれば」と悔やんでいます。

避難所で心ない言葉を浴びせられた人、「迷惑をかけるから」と避難所に行かなかった障害者もいました。

映画は、支援の取り組みも伝えながら、地域のつながりや備えの大切さを訴えています。

進行役てして出演している早坂洋子さんは、目と耳が不自由です。

震災当日は、買い物をしていました。 電柱が倒れてひび割れた道を2時間歩いて6キロ先の自宅を目指しました。自宅は半壊していました。

「介助者と一緒にいたから助かった。一人だったら津波情報を見ることも聞くこともできなかった」と早坂洋子さんは振り返えります。

映画の最後に早坂さんは、「今回の震災で明らかになった障害者を取り巻く問題は以前から指摘されていた。日頃から様々なつながりがあれば、救えた命もあったはず」とコメントしています。

番組では、目と耳が不自由な早坂洋子さんに、震災と障害者「あと少しの支援があれば」をテーマにお話ししてもらいます。

早坂洋子さんの視力は0・04、新聞の見出しくらいは何とか見えます。

耳は、話し声を音として認識しますが、言葉としては聞き取れま せん。

筆談か簡単な手話でコミュニケーションをとっています。

AMラジオで、これまでに取り上げられる事のなかった盲聾者の方が出演することで、その障害について私達が学び理解し、早坂洋子さんが自らの言葉で想いを伝えることの意義や不安を共有して頂ければ幸いです。

ラジオというメディアの限界にも挑戦してみたいと思っています。

「月曜Monday 夜はこれから」は、月曜日の夜7時から9時までの2時間の生放送です。

『月曜Monday 夜はこれから!』(ラジオ福島)

【ustream】 月曜 19:00~20:50

http://www.ustream.tv/channel/rfc-radio

【facebook】

https://www.facebook.com/Monday1458

2013年5月14日 |

月曜Monday

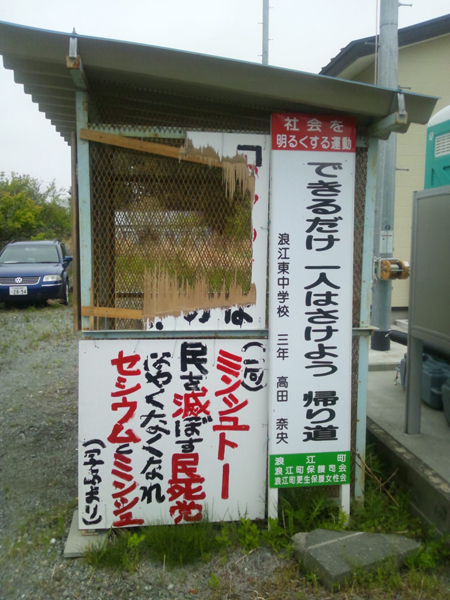

4月1日に警戒区域が解除された浪江町。

請戸の港に通じる幾世橋(きよはし)地区。

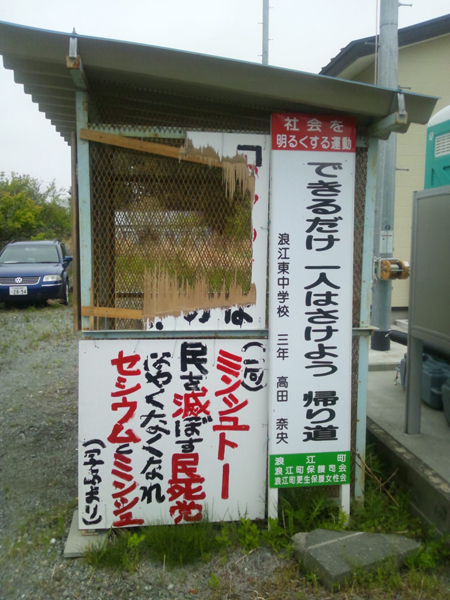

幾世橋郵便局前の手書きのメッセージボード。

原発事故で、故郷を追われた住民の怒りと苦しみが、当時の政権にぶつけられている。

被災地から、遠く離れた東京で反省会を開いた民主党に、このメッセージは届く事はないだろう。

マザーテレサの言葉が思い出された。

「多くの民の幸せを願う者は、今、傍らに倒れている一人を助けなさい」

2013年5月14日 |

浪江町

don 3のマスターからのメールを転送します。

☆★☆★

昨晩、膳場さんのニュース23で、川内村の報道で遠藤村長が村長室で取材受けて話してるとき、すぐ後ろにdon3と書いてあるお皿がありました。(マスターが届けたものです)

本田さんのサインもよく映ってましたよ don3の赤い文字もはっきり見えました。

凄い

全国放送ですよ

2013年5月14日 |

川内村