「菓詩工房わたなべ」を後に、警戒区域解除直後後から、まだ誰もいない小高区で、理容店を再会した「加藤理容店」に向かった。

毎日ポリタンクに100リットルの水を入れて、店まで運ぶ生活が今も続いている。

しかし、ご夫婦はそこ抜けに明るい。「仮設住宅にいると滅入るだけ。仕事が出来るだけで幸せ」と店主の加藤直さんは語る。

「お客さんさんは少しづつ増えてきました。でも、お茶飲みに来てくれるだけでいいんです」と奥さんが微笑む。

「地域コミュニティーのベースキャンプでサロンだなあ」とカンニング竹山さんが頷く。

この日たまたま店に来た主婦は、線量の高い山間で農業を営んでいた。

「我が家は6マイクロシーベルトもある。早く除染しなくちゃ帰れない。加藤さんの所は線量が低いから除染よりも上下水道の復旧整備が先。国も市も、地域によって最優先課題が違うのが全く分かってない」と力説して出されたコーヒーを一気に飲んだ。

加藤理容店の前で記念写真を撮った後、南相馬市合同庁舎で、スクーリニング検査を受けた。

全員、全く問題の無い数値だった。

スクーリニングの時、両手を横に広げる。

いつも思う。

十字架のようだ。

2013年3月12日 |

南相馬市

浪江町レポートに続いて、小高区レポート。

警戒区域の浪江町から、南相馬市小高区へ。

原発から20キロにある国道6号沿いにある検問所を過ぎると、午後2時44分になっていた。

検問は北海道警察が担当していた。

取材車を降りて海に向い、全員で手を合わせて黙祷した。

小高の町に鎮魂のサイレントがこだました。

この2年間の思いが一気にこみ上げてきて、涙が止まらなかった。

昨年は、いわき市北部の久之浜海岸にいた。

波打ち際に手向けられた花束を前に、小さな女の子が「おばあちゃん、ありがとう」と叫んでいたのが忘れられない。

南相馬市小高区は、昨年4月16日午前0時をもって、警戒区域が解除 された。

あれから11ヶ月。除染、インフラ整備の遅れから町の復興は遅々として進まない。

小高駅前で洋菓子店を営んでいた「菓詩工房わたなべ」の渡部幸史さんを訪ねた。

ここのシュークリームの人気は高く、仙台からも買いにくる常連客もいた。

従業員15人で、年商12億円の菓子店も今は休業状態。しかし、いつかはこの小高で復活を誓う。その意気込みが、垂れ幕と店先の黒板のメッセージに表れている。

「がんばっぺ小高!必ず小高で復活します」

電気はじょじょに復旧しているものの、上下水道の復旧や除染が進まない小高の現状を渡部さんは熱く訴える。そして、自分達でできることは自分達でしようと結んだ。

渡部さんの熱意を支えているのは、長男の 存在だ。

震災後、大学2年生の長男が「店を継ぐ」と親に相談もなく、大学を辞めて帰ってきた。

今は、東京の専門学校に通い、洋菓子作りの基本を学びながら、店を手伝う準備をしている。

渡部さんは言う。「息子の後押しがなければ、今の自分はいなかった。先ずは妻と息子と3人で南相馬市内に店を出して、うちのケーキやシュークリームを待っているお客さんの為に頑張る」と。

「必ず小高シューを食べに来ます」と約束して、カンニング竹山さんは渡部さん親子と、力強く握手を交わして別れた。

2013年3月12日 |

南相馬市

海岸から300メートルにある浪江町立請戸小学校。

地震発生時、83人の児童が校舎にいた。校長と地域住民の判断で直ぐに避難を開始、奇跡的に児童・教職員全員が助かった。

教室の時計は午後3時38分で止まっている。そこには生死を決めた運命の52分間があった。

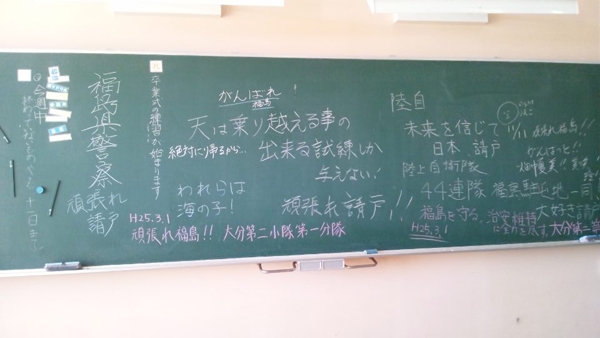

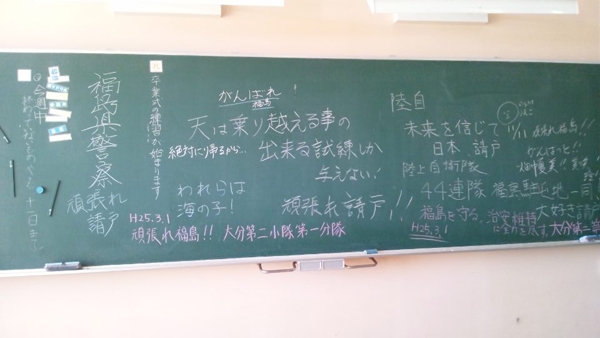

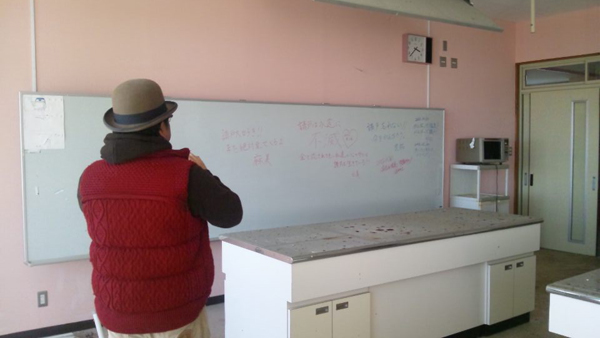

請戸小学校の2階には応援メッセージが書かれている。

「天は乗り越える事のできる試練しか与えない」

「請戸大好き」

そして「我らは海の子」。

浜の人達は、津波が襲ってきた海を、恨んではいない。

海と供に生きようとしている。

腕組みをしながらじっとメッセージを見ていたカンニング竹山さんが言った。

「ここには、日本中に伝え なければいけない復興への誓いと、故郷への強い愛がありますね」。

メッセージをバックにした、カンニング竹山さんとTBS の外山アナウンサーの写真。

2013年3月12日 |

浪江町

浪江町の中心部。

双葉警察署交通課長の平野さんから、町の被害情況、4月から警戒区域が解除された後の問題点と警察の取り組み等の説明を受けた。

そして、旧浪江警察署で、原発事故で遅れた20キロ圏内のご遺体の捜索や、遺族との対応について貴重な話を聞く事ができた。

原発事故後、いったん打ち切られた遺体捜索が再び始まったのは、4月になってからだった。

旧浪江警察署(現双葉警察浪江分署)に運ばれてくる損傷の激しいご遺体を、警察官は丁寧に洗い棺に納めた。

しかし、ご遺体と対面した遺族は言う。

「こ んなんじゃ、分からないだろう!今までお前らは何をやっていたんだ」と。

遺族対応に当たっていた平野さんは「申し訳ありませんでした」と、頭を下げるだけだった。

「捜索が遅れて申し訳ありませんでしたと、警察官は皆、泣きながらご遺体を洗っていました」と、平野さんは語った。

そして後日、平野さん達を怒鳴り付けた遺族が「あの時はお世話になりました」と安置所に挨拶に来てくれた時は、涙が止まらなかったという。

福島県警では、この震災で5人が殉職している。

浪江町で最も津波の被害が大きかった請戸にある、殉職警察官の慰霊碑を訪ねた。

彼はその日は非番だった。地震発生直後、浪江分署に駆けつけ、若い警察官2人と請戸地区の住民の避難誘導にあたった。

幹線道路は渋滞、若い警察官2人を先頭に立たせ、自分は渋滞の最後方で住民に車を降りて走って逃げろと指示を出していたところを津波に襲われた。

遺体は4月15日に瓦礫の下から見つかった。

53歳だった。

将来は、故郷の矢祭町に帰って、農業をやるのが夢だった。

煙草の好きな人だった。

長い間手を合わせていたカンニング竹山さんは、自らの煙草に火を付け、線香と一緒に霊前に手向けた。

(殉職警察官5人のうち、26歳の若き警察官がまだ見つ かっていない)

合掌。

2013年3月12日 |

浪江町

浪江町津島の双葉砕石場に着くと、放射線量が一気に、この日最大値の20マイクロシーベルトまで上昇した。「うわ~高い!」カンニング竹山さんの声が辺りに響いた。

その後の静寂さの中に、請戸川の清流の音だけが耳に残った。

「これからトンネルに入ります。線量計の数値を見てて下さい」

私の声に、一斉に放射線測定器に目をやる。

トンネルに入った。

20マイクロシーベルトまで上昇した数値が一気に下がる。

「0.1まで下がりましたね。びっくりです。コンクリートの放射線の遮蔽率がこんなに高いなんて驚き です」。

トンネルを抜けると、線量計の数値は、あっという間に5マイクロシーベルトまで上昇した。

浪江町の中心部に入った。写真は浪江駅前と商店街の様子。2011年3月11日(金曜)から、何もかわっていない。

浪江駅前の横断歩道には、県民の皆様の浄財で設置した「視覚障害者用音の出る信号機」が錆びたままの状態で残っていた。

浪江町復興の証しとして、またここに「音の出る信号機」を設置しようと強く思った。

2013年3月12日 |

浪江町

« 前の記事

新しい記事 »